兵庫県塩屋市〜宝塚市

何をきっかけに六甲山全縦走をしたのか

当時18歳、バイクを乗り回していたが山歩きは好きでは無かった。

高卒で定期入社した年であり、品質管理部に仮配属された年で、その品質管理部に小さな山岳部

ががあるのかも知らなかった。 ある日、山岳部の一員から ”六甲全縦走の誘いを受けた。

六甲山脈を塩屋からスタートして宝塚までの60kmを歩くバカげた話しだったので、一旦は

断ったが、仕事上の後輩になるので、無理やり参加を決められてしまった。

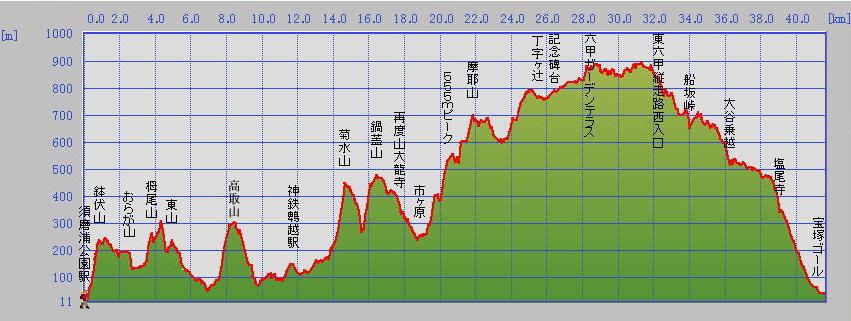

Road Map :JR塩屋駅から阪急宝塚駅まで六甲山脈60kmを1日で歩く。

Route Map :全縦走の登山道は山中だけであり、市街地に下りる時が3個所あった。

累積標高差:3,6594m

六甲山全縦走達成

塩屋駅から宝塚駅までの円面距離 60km、累積標高差 3,659mを普段、山歩きしない体力で良くぞ歩き通せたことほめてやりたい。 しかし、何故、カメラを持って行かなかったのか? なぜ

記録を付けていなかったのかは、多分、山歩きに興味が無かったのだろう。

まったくだらしのない山岳部の連中

六甲山全縦走のきっかけは職場に居た山岳部の連中に誘われたからであり、六甲山全縦走なんて

やり体とは夢にも思ったことが無い。 所が縦走中の早々に山岳部の連中とはぐれてしまい、縦走の

殆どが独りぼっちだった。 あくる日に会社で聞いた話しでは、彼らの足が遅く、途中で下山して三宮で麻雀をしていたらしい。 彼らから預かった350ccのビール缶はお荷物になったまま持って帰った。

そこまでへたれなら山岳部の名を語るな! 素人を誘うな!

最後は歩けなくなり、兄貴に迎えに来て貰う

びっこを引きながらも12時間24分で阪急宝塚駅に辿り着き、阪急西宮駅まで移動が出来たが、

いざ、西宮駅に着くと階段を下りられない程に太ももの筋肉が膠着してしまっていた。 急遽、兄貴に電話して阪急西宮駅まで迎えに来て貰い、恥ずかしながら事なきを得た。

十何年後、六甲山全縦走を往復する友人が出て来た

2人とも会社での仕事仲間で友人であるが、一人はランニングを日課としている男で、当然、全縦走は軽くこなせるだろうと思っていたが、予定より早く阪急宝塚駅に着いたので、そのまま、全縦走で来た道を引き返したと言うではないか!

もう一人はサイクリングマニアで、自転車を担いで全縦走し、舗装道では自転車に乗り阪急宝塚駅まで行き、おなじく早く着いたので、引き返して全縦走を往復したらしい。

彼は復路の明け方に山頂で1995年1月17日の阪神淡路大震災に遭遇したとか。

この人間離れした2人の武勇伝は数々あるが、控えておきます。

かの著名な 加藤文太郎山も六甲山全縦走往復を果たしているとの話しがあるが、帰路は和田岬の自宅に戻ったとのことなので、塩屋駅を経由したかは不明です。

和田岬へショートカットしているのであれば全縦走往復にはならないが、そんな事は無かろうと思う。

『兵庫100山』 忘れもしない ”六甲山全縦走”。 しかし、記録も写真も何も残っていない。

自宅からは裏山となる六甲山系にハイキングを何度かしたが、山歩きは初めてだった。

歩くのも走るのも大嫌い! 登山靴なんて持っていないので運動靴を履く。 飲み水と食料は何を持って行ったのか覚えていない。 仲間に350cc缶ビールを6缶持たされたのは覚えている。

後は登山部の連中に着いて行くだけであったが、果たして着いて行けるのか。

縦走当時、カメラを持っておらず、全縦走中の写真は無いので、最近の同地点の写真を使って、

当時を思い出し易くしてみたが、失くした記憶を思い出せるものでは無かった。

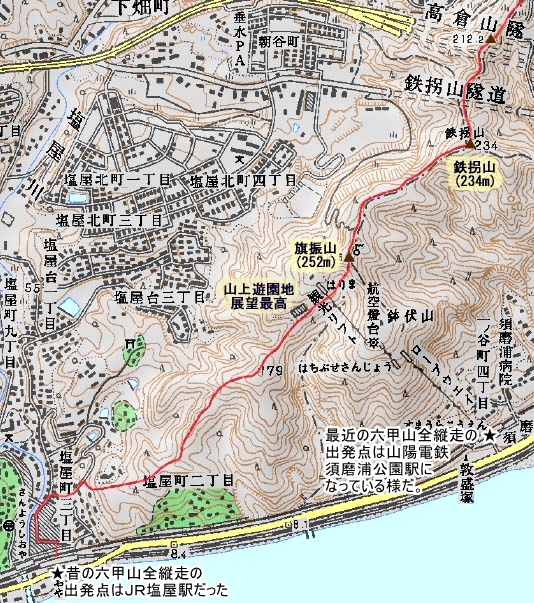

現在、六甲全縦走のスタート地点は須磨浦公園となっているが、昔はJR塩屋駅が

スタート地点であったので、昔と現在では全縦走距離として4km長かった。

早朝の5時にJR塩屋駅に集合して六甲全縦走を始める。

11月の早朝5時はまだ暗かったのを覚えている。

六甲山全縦走がどれだけ過酷なのか! 六甲山の標高は931mであるが、全縦走での累積標高差は3,659mに達する。

気圧の関係を覗けば五合目から登る富士登山より遥かに過酷なのだ。

1968年(昭和43年)11月、当時19歳時での 六甲山全縦走を振り返る。

当時の記録も写真も無いので、全てを振り返ることは出来ないが、一部は強烈な思い出として、多くは戻って来ない記憶となっている。

50歳になってから山歩きを始め、六甲山系何度も行っており、その中で、2005年2月に昔と同じJR塩屋駅から高取山のまでを縦走して昔の

記憶を辿ったことがあるが、全縦走当時の記憶は戻って来なかった。

HPにはその後に撮ったそれらしき写真を転用して昔を振り返る。

2005年2月に六甲山半縦走したとのGPS軌跡を流用する。

半縦走した時の登山道は全縦走した時と同じ軌跡である。

JR塩屋駅の商店街は昔と変わりが無いが、当時は11月の

早朝5時だったので、集合、出発時はまだ暗かった。

須磨浦公園の ”山上遊園地”に着く。 1968年に ”山上遊園地”があっ

たのかは定かでは無い。 明石海峡大橋が完成したのは1998年なので、

当時に ”明石海峡大橋”の姿はまったく無かったはずである。

”旗振茶屋”の看板には ”創業昭和六年”と書いてあったので、建屋は

変わっているかも知れないが、当時、お茶屋さんはあったのだろう。

当時、淡路島を眺めて感激したのかの記憶は残っていない。

展望を得られる天気だったのかの記憶も残っていない。

”旗降山”から ”鉄拐山”への登山道は尾根筋の

穏やかな道であった様だ。

当時にはこんな立派な道しるべはなかったのだろう。

三角点のある ”鉄拐山”(てっかいさん)に着くが、ピーク感は

ゼロであり、樹林に覆われ展望もゼロであった。

当時の樹林の状態の記憶はまったくない。

”鉄拐山”の極最近の写真を見ると、周囲の樹木が伐採されて

”須磨海岸”が見える様になっていた。

”鉄拐山”から尾根の先端にある ”おらが茶店”に下って行く。

眼下には高倉台の団地、対面には次の目標である

”栂尾山”、”横尾山”が聳えている。

おらが山付近に立っていた古い ”六甲全山縦走路”の行程地図。

スタート地点がJR塩屋駅になっていたので、

相当、古い地図と思われる。(画像をクリックで拡大します)

”おらが山”付近から見た現在の阪神高速須磨IC。

須磨ICの開通は1970年なので、全山縦走時の1968年時は

まだ建設工事中だったと予想される。

まだ薄暗い中、塩屋駅から旗降山への登山道を歩き始めたのだろう。

最近の六甲山全縦走の出発点は須磨浦公園に変更されており、

縦走距離は約4km短くなっている。

当時と同じ登山道を歩いても、当時の記憶は

まったく戻って来なかった。

中学生頃からカメラ小僧だったので、当時もカメラは持っていた

はずである。 今、思えば何故、カメラを持って行かなかったのか?

2005年2月にJR塩屋駅から高取山まで半縦走した時のGPS軌跡。

全縦走した時の1968年11月には ”おらが茶店”はまだ無かった様に思う。

高倉山から下って行き、高倉台の市街に入って行く。

高倉山(292m)の下側にある毎日登山者に人気のある ”おらが茶店”。この辺りは薮山だったらしいが、高倉山が土砂採取場所となり、

すっかり整地されてから ”おらが茶店”が建ったらしい。

”栂尾山”へは直線的に石の階段道が整備されていた。

全縦走中で、この階段を息を切らして登ったのを鮮明に覚えていた。

3名の登山クラブの連中とはぐれてしまった。

高倉台の市街から、”栂尾山”への登山道に入って行く。

地獄の階段道は強く記憶に残っていたが、”栂尾山”の

記憶はまったく残っていなかった。

地獄の階段道をこなして、知名度の低い ”栂尾山”に着く。

”栂尾山”から少し登って、須磨アルプスの入口で

ある ”横尾山”に着く。

”栂尾山”からここまで縦走して来た低山を見る。

当時も同様の展望で淡路島まで見えたのかの記憶は残っていない。

”栂尾山”から少し下れば 名勝 ”須磨アルプス”の入口となる。

”須磨アルプス”の入口から名勝 ”馬ノ背”、東山が一望出来た。

しかし、全縦走時の記憶はまったく残っていなかった。

当時もこの標識があったのかは定かでは無い。

これだけの景勝地に来ておきながら記憶に残っていたいのは

残念な脳みそである。 当時の写真を残しておきたかった。

”馬ノ背”まで下って、振り返り見ると下って来た長い階段が見えた。当時もこの長い階段はあったのだろうか? もし、階段が無ければ

どの様に下ったのだろうか? 写真も記憶も無いのは残念なことだ。

当時、”馬ノ背”を通るしかなかったのだろう。

強風でも吹かない限り、危険な所ではなかったのだろう。

”須磨アルプス”の東の端、”東山”から次の縦走地 ”高取山”を見る。

”高取山”までは山脈が繋がっておらず、一旦は市街地まで下る必要があった。

”東山”から、その後 1995年1月17日に阪神淡路大震災で被災する神戸長田区、兵庫区を見ていたと思う。

写真は2005年2月のものであり、震災後、10年経ち復興は殆ど終了している。

2005年2月に ”六甲山全縦走”の前半半分を再現するハイキングは ”高取山”で終えている。

”高取山”から ”菊水山”への六甲山全縦走の道は全縦走依頼歩いたことがなく、

よって当時の参考になる写真もまったく持っていない。

当時の記憶として ”須磨アルプスを下山して横尾市街で道が判らずに

迷子になってしまったが、同じく全縦走している知らないハイカーに道を

教えて頂いた記憶が鮮明に残っている。 しばらく一緒に歩いたかも知れない。

市街地から ”高取山”の西端のきつい登りを消化して、

一つ目の ”高取神社”に着く。

一つ目の ”高取神社”を縦走して ”高取山”の山頂神社に着く。

”高取山”から ”菊水山”の全縦走路は以後、歩いたことが無く、

参考にする写真はまったく無かった。

六甲山全縦走のどこからが前半でどこからが後半なのかの定義は無いと思うが、個人的には ”塩屋”から ”高取山”までを前半として、

”菊水山”から ”宝塚”までを後半とした。

”高取山”から ”菊水山”は全縦走以外では歩いたことが無いが、”島原貯水池”と ”石井ダム”は別件で行っている。

”菊水山”に登る急登が ”鵯越え”と思っていたが、ネットで

調べると須磨の ”鵯越えの戦い”しか出て来ない。

菊水山の ”鵯越え”は単なる思い違いだったのか?

2023年10月に訪れた ”島原貯水池”の北の端には

”菊水山”の道標があった。

2022年3月に ”石井ダム”を訪れた時、ダムの下流側に

”六甲全縦走路”の道標が見られた。 ”菊水山”へ登る登山道の様だった。

石井ダムの着工2002年12月、完成は20016年なので、全縦走時の

1968年11月には ”石井ダム”の影も形も無かったことになる。

後半戦と思っている ”菊水山”に着く。

自分では ”ひよどり越え”と名付けていた登り道には

相当苦労したと思われるが記憶は無い。

2010年12月に ”菊水山”に登った時の神戸市街、人工島。

全縦走時も同じ景色を見ていたのであろう。

縦走して来た山々を ”菊水山”から振り返り見る。

全縦走とは言え、市街地歩きが結構多いのだ。

現在の ”菊水山”の北側は広大な団地になっているが、

全縦走当時は開発前の荒れ山だったと思える。

縦走路から振り返り ”菊水山”を見ると電波塔しか見えなかった。

何時頃建った電波塔かは不明。

”菊水山”からの次の山である ”鍋蓋山”を見る。 両山の間に国道

428号線が通っており、国道への登り下りが難所となっている。

縦走路から国道への下り道は激下りとなる。

国道428号線の横断にはハイカー専用の ”天王吊橋”が架かっていた。全縦走当時にも、この吊り橋があったのかは記憶に無い。

記憶には無いが、ここまで縦走してからの

”鍋蓋山”への登りは堪えたと思う。

傾斜が緩む場所が無く、登り続けで堪えた。

”天王吊橋”から ”鍋蓋山”の登りは長くきつかった。

”鍋蓋山”はすこぶる展望が良かったが、

全縦走当時の展望には記憶が無い。

激登を消化して ”鍋蓋山”に着く。

全縦走時は片道であるが、2010年12月時はこれを往復している。

全縦走路は ”再度山”(470m)の麓にある ”大龍寺”を通るが、

”再度山”に登ることは無かった。

”大龍寺”から参道を緩やかに下って行くと

県道沿いの本堂より立派な”山門”に出る。

”菊水山”〜”鍋蓋山”〜”大龍寺”と縦走を続け、生田側上流の ”市ヶ原”に下って行く。

”大龍寺”の山門前の参拝者用駐車場。

右側の市道に入り少し下って行く

市道から生田川へ下って行き、”市ヶ原”から左岸に渡る。

”生田川の右岸にある毎日登山者に有名な ”桜茶屋”に着く。

”桜茶屋”の創業は大正8年らしいので、全縦走時には前を

通ったと思われるが記憶は無い。

いよいよ、”摩耶山”に向けて急登で有名な

”稲妻坂”、”天狗道”に入って行く。

”天狗道”がきつい登りだったとの記憶は薄っすら残っている。

当時、”稲妻坂”を登った記憶は無いが、登ったのだろう。

”展望岩”から見た ”摩耶山”の山頂部。

”天狗道”の途中にある ”展望岩”。

当時、ここから ”摩耶山”を見上げたのかも知れない。

”摩耶山”の三角点は登山道から少し離れているので、全山縦走時には近くを通り過ぎただけで、三角点は見ていないと思う。

車、ハイキングで何度も ”摩耶山”には行っているが、”摩耶山神社”に行くのは2001年8月が初めてであり、全縦走時に摩耶山神社も三角点も見ていない記憶がある。

登りの難所である ”摩耶山”まで登ってしまうと、

あとは ”六甲ドライブウエイ”に行き、高低差の少ない道路を歩くだけとなる。

”摩耶山”と隣接している六甲山で一番夜景が綺麗だと思っている

”掬星台”に出る。 このすぐ下の道路まで車で来ることが出来る。

”掬星台”の展望広場から ”摩耶山”のある電波塔付近を見る。

(同じく写真は2011年1月の物である。)

広々とした ”掬星台”の展望広場。 東屋付近からは神戸市街、大阪湾が一望出来る。

(写真は2011年1月の物であり、薄っすらと残雪が残っていた。)

〔参考〕2020年11月5日 ”掬星台”から見た神戸の夜景。

六甲山全縦走を往復した友人は、この夜景を見ていたのだろう。

”掬星台”から見た神戸市街の展望。 天気が淀んでいるのが残念であった。

”掬星台”から見た、これから進んで行く 六甲山の山並み。

六甲山ドライブウエイに出てしまえば、舗装道路、或いは舗装道路と併設された

登山道を歩くだけとなり、登山ではなくウォーキング、又はランニングとなる。

六甲山全縦走時の記憶が鮮明に残っていること。

1、六甲山頂展望台で昼飯?を食って休憩している時、さあ!

行こうと立ち上がるが、太ももの筋肉が膠着して歩けなくな

ってしまった。 太ももをマッサージして膠着をほぐそうと

していると、どこからか縦走中のハイカーがやって来て太も

ものマッサージを手伝ってくれて、何とか歩ける様にまでは

回復した。 その後、彼は縦走を続けて行った。

2、六甲ドライブウエイは六甲最高峰の横を通っているが、脇道

に入る必要があるので六甲山全縦走ながら六甲山最高峰には

行かなかった。

3、六甲最高峰付近から宝塚までは緩やかな下りとなる。

痛めた足を引き釣りながら歩いていると、後ろからハイカー

がやって来て「日が暮れるから走れー!」と何故か激を飛ば

された。走れる体ではなかったが、速足で頑張ってみたが、

宝塚に着くまでにすっかり陽は暮れてしまった。

現在の六甲山頂展望台。

当時はどんな所だったのか、昼飯は何を食べたのか、まったく覚えていない。

下りのスタート地点となる六甲山最高峰の

麓にある ”一軒茶屋”。

沿面距離は判らないので、下山コースとなる一軒茶屋から阪急宝塚駅までの

直線距離は7.6kmであった。 途中の道の記憶はまったく無いが、かなり複雑であったので、沿面距離は10kmを越えていると思われる。

全縦走時には六甲山最高峰

には登っていない。

(昭和43年)

.jpg)